Cavernous

sinus lesions

sinus lesions

海綿静脈洞内病変

準備&コンセプト

海綿静脈洞内病変および傍海綿静脈洞病変に対しては、同静脈洞やメッケル腔などの3次元的な解剖学的位置把握がまず重要となる。さらに、それぞれの腫瘍成長特性を勘案し、各脳神経の解剖学的位置把握もしくは推測が重要であり、「腫瘍成長年表」を意識した4次元(3次元+時間)的な考察が至高の治療計画に求められる。

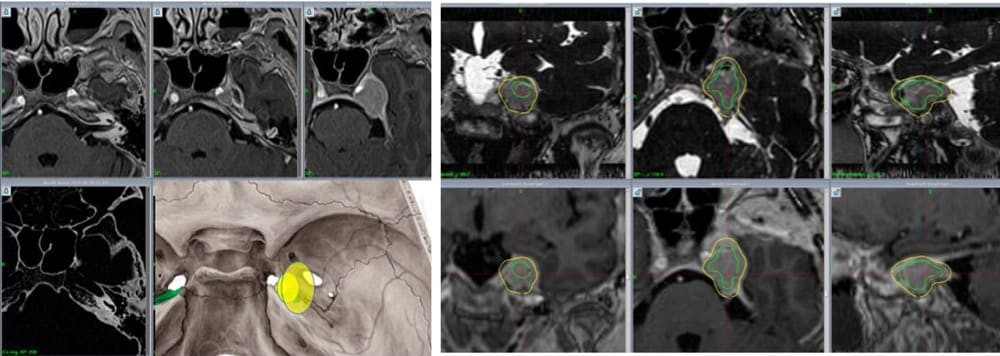

私たちは通常、骨条件thin slices CT及び、MRI条件3sequences(T2SE coronal 2.0 mm slices/ gadolinium(Gd)enhanced T1 axial1.0mm slices、Gd enhanced CISS/FIESTA axial 0.5-1.0mm slices)を全症例に対してルーチンで撮像。その後、治療計画用コンピュータにインストールし、各MRI画像と骨条件CTの合成画像を作成し準備する。

私たちは通常、骨条件thin slices CT及び、MRI条件3sequences(T2SE coronal 2.0 mm slices/ gadolinium(Gd)enhanced T1 axial1.0mm slices、Gd enhanced CISS/FIESTA axial 0.5-1.0mm slices)を全症例に対してルーチンで撮像。その後、治療計画用コンピュータにインストールし、各MRI画像と骨条件CTの合成画像を作成し準備する。

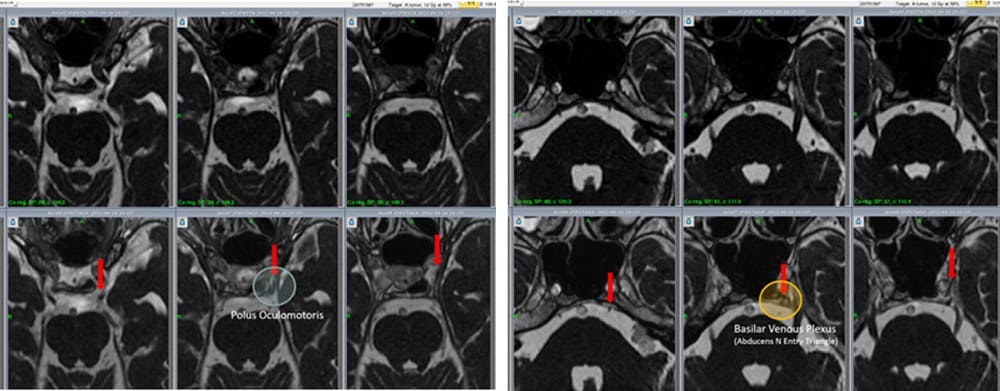

画像解剖:左右図共に上段/plain FIESTA 0.5mm axial slices、下段/Gd enhanced FIESTA 0.5mm axial slices。左図/赤矢印は動眼神経走行、右図/赤矢印は外転神経走行を示している

海綿静脈洞内外病変治療計画への準備として、各脳神経の解剖学的特徴をそれぞれ下記に示す。

1)動眼神経:中脳大脳脚内側より起始し、脳層内を下方に向かい走行する。海綿静脈洞へはPorus Oculomotorius(動眼神経孔)より入口する。同部はメッケル腔と同様の固有硬膜構造を呈しており、漏斗状に海綿静脈洞外側後上方に位置している。その後、海綿静脈洞内において外側壁に接しながら前床突起下を走行し上眼窩裂へと達している。画像上そこまでの確認が可能となっている。

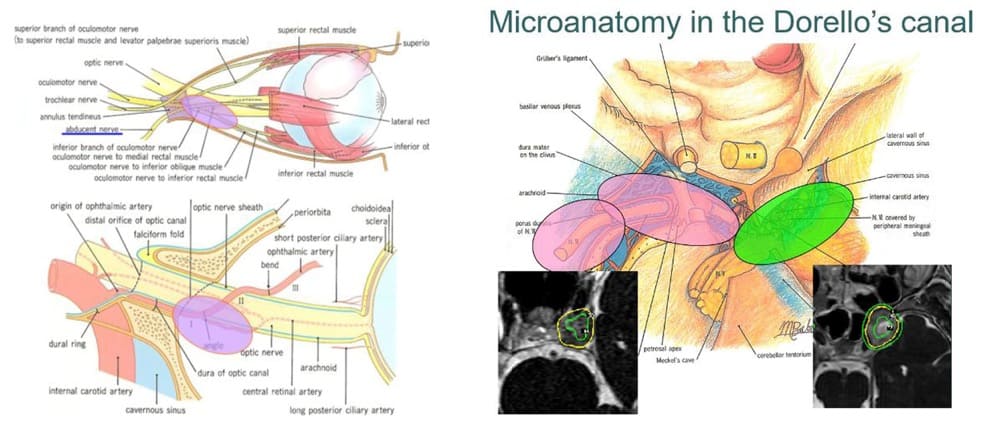

2)外転神経:橋延髄移行部より起始し、脳層内を長い距離上方へ走行している。Basilar venous plexus(脳底静脈叢)上の固有硬膜を同神経が貫通し、固有硬膜を神経に纏(まと)いながらBasilar venous plexus~Dollero’s canal(ドレロ管)に沿い上行する。同神経はDorello’s canalにて角度を前方に移し、メッケル腔内壁に沿って走行。次いで内頚動脈C4部外膜に達した後、纏っていた固有硬膜が同外膜に吸収され、以後同神経のみが海綿静脈洞外側壁に沿う形で上眼窩裂に達する。さらに、Annulus of Chin(腱鞘輪)の内部、そして視神経外側(眼動脈に一部近接)を走行している。

3)その他脳神経:滑車神経・三叉神経第一枝、第二枝も解剖学的に海綿静脈洞内を走行しているが、残念ながら現状の解像度MRIでは描出は不可能となっている。

1)動眼神経:中脳大脳脚内側より起始し、脳層内を下方に向かい走行する。海綿静脈洞へはPorus Oculomotorius(動眼神経孔)より入口する。同部はメッケル腔と同様の固有硬膜構造を呈しており、漏斗状に海綿静脈洞外側後上方に位置している。その後、海綿静脈洞内において外側壁に接しながら前床突起下を走行し上眼窩裂へと達している。画像上そこまでの確認が可能となっている。

2)外転神経:橋延髄移行部より起始し、脳層内を長い距離上方へ走行している。Basilar venous plexus(脳底静脈叢)上の固有硬膜を同神経が貫通し、固有硬膜を神経に纏(まと)いながらBasilar venous plexus~Dollero’s canal(ドレロ管)に沿い上行する。同神経はDorello’s canalにて角度を前方に移し、メッケル腔内壁に沿って走行。次いで内頚動脈C4部外膜に達した後、纏っていた固有硬膜が同外膜に吸収され、以後同神経のみが海綿静脈洞外側壁に沿う形で上眼窩裂に達する。さらに、Annulus of Chin(腱鞘輪)の内部、そして視神経外側(眼動脈に一部近接)を走行している。

3)その他脳神経:滑車神経・三叉神経第一枝、第二枝も解剖学的に海綿静脈洞内を走行しているが、残念ながら現状の解像度MRIでは描出は不可能となっている。

実際

&ピットホール

海綿静脈洞内に発生する

つの腫瘍における治療戦略

つの腫瘍における治療戦略

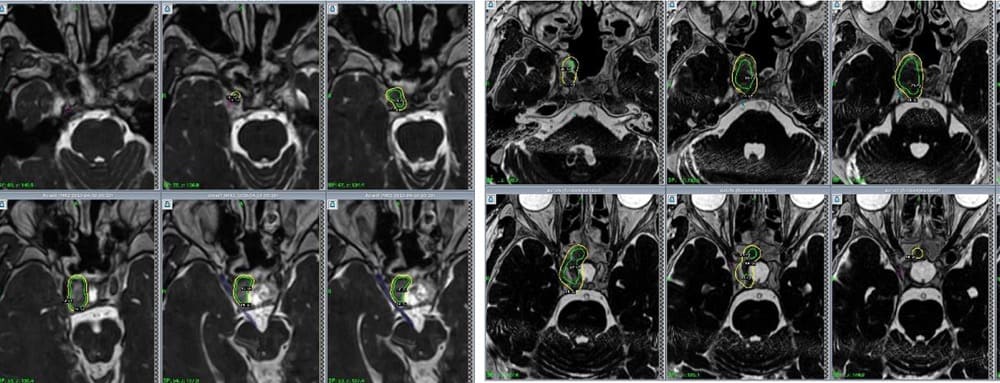

海綿静脈洞内に発生する各腫瘍の成長特性と上記画像解剖に従って、まず腫瘍被膜外への過照射はせず、高線量域(80% isodose area)を広く持たせ、各脳神経へはアイソセンター(球状照射野)で配置を回避し、内頚動脈へは可能であれば敢えて高線量域(80% isodose area)にてカバーしないように最大限工夫して行えることが、私たちにとっての至高の治療計画である。

海綿静脈洞内進展性下垂体腺腫治療計画:

左/後上方進展例、右/後下方進展例

左/後上方進展例、右/後下方進展例

メッケル腔内血管周囲腫症例:腫瘍本体の

内部線量をかなり均一化して照射

内部線量をかなり均一化して照射

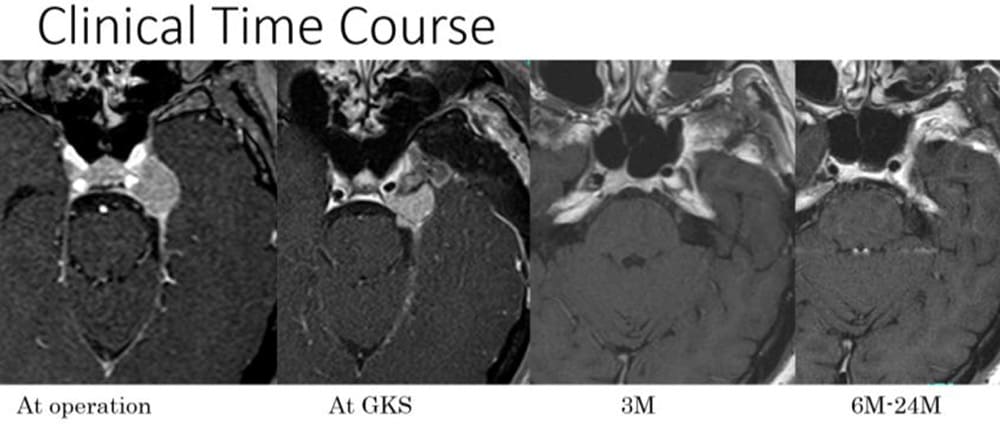

外科手術・ガンマナイフ後の経時的

変化:かなり早期に縮小している

変化:かなり早期に縮小している

海綿静脈洞〜眼窩における微小解剖:左/腱鞘輪部における外転神経鞘腫(紫)と周囲

正常構造物、右/ドレロ管における外転神経鞘腫の2タイプ(緑:前方型/ピンク:後方型)。

(図の出典:手術のための脳局所解剖学/中外医学社/馬場元毅先生より)

正常構造物、右/ドレロ管における外転神経鞘腫の2タイプ(緑:前方型/ピンク:後方型)。

(図の出典:手術のための脳局所解剖学/中外医学社/馬場元毅先生より)